「特定秘密保護法案」の1日の検索数が10万を超えたと11/26日のGoogle トレンドで発表された。今やネット上では非常に多くの意見や情報が錯綜している。

忘れないでいてほしいのは議論に参加しているのはほぼ全員が素人だということ。もちろん私もその一人である。この中には国防や外交の機密情報を扱う立場にある人はほとんどいないことに注意して欲しい。専門外の大学教授や文化人の肩書きは全く意味を持たない。

私の意見は「条件付き賛成」だ。

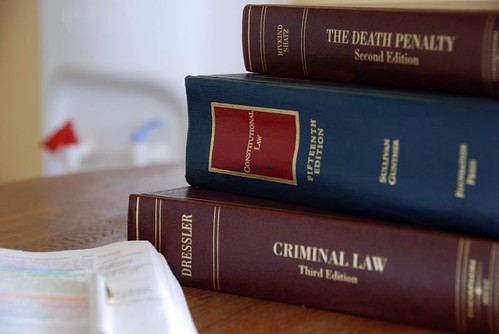

この法律自体は「国家の機密情報(防衛・外交など)を守る」ための法律であり、対象は「機密情報を扱う公務員または政治家」だ。

危険性が指摘されているのは「特定秘密の範囲が少々あいまい」なことだ。恣意的に特定秘密を変更することが可能なので、それを制限する必要があるのは間違いない。

だが、こう見てみるとこの法律がこのまま施行された場合、私たち市民が直接刑罰を受けることはない事に気がつくだろう。もちろん機密情報を不正に入手するのはアウトだが。

反対派はパブリックコメント(意見公募)の80%もの反対意見を強調することが多い。しかし、パブリックコメントは、わざわざ応募しようという強い意見を持った人たちの考えや、あるいは利害関係がある人たちの意見が反映されやすいことが知られている。

また、反対派は感情に訴えかけることが多い。

感情に訴えかけるのは支持者を増やす非常に有効な手段であるが、民主主義を機能不全にさせる効果がある。

憲法もある日気が付いたら、ワイマール憲法も(喧騒の中で)いつの間にナチス憲法に変わっていた。誰も気が付かないで変わった。あの手口、(批判的に)学んだらどうかね。「いい憲法」「これは」とみんな納得してあの憲法は変わっているから。僕は民主主義を否定するつもりも全くないが、重ねて言うが、喧騒の中で決めないでほしい。

(麻生氏の発言要旨 – 時事ドットコムより、一部注釈追加)

喧騒や狂乱の中では民主主義は機能しない。

それを利用し、民主主義を国家主義やファシズムに転化させることで、ナチスは独裁政権を確立させたことを忘れてはならない。

だからこそ、反対派はいたずらに危険性を叫び危険なイメージを無知な人々に貼り付けることよりやることがある。

「どこが危険で、なぜ危険なのか?」を知らしめることだ。

これは賛成派にも言えることだ。相手を否定するばかりでは話は進まない。

人間は意見を翻すことが難しい。自分を否定することになるからだ。もちろん意見表明をした後で翻すとなると、やれ「裏切り者」だなんだと書かれることは必至だ。だが、もう1度だけ調べてほしい。それほどこの法案は重要である。

そして意見を発信して欲しい。

こうして多くの意見が交わされることは良いことに違いない。これこそがネットでの民主主義ではないだろうか?

参考

- 特定秘密保護法案全文 – 東京新聞

- 朝日新聞は「結論報道」から撤退せよ

- 秘密保護法の超簡単な条文解説

- 「秘密保全法案」の問題点とは? 井上正信弁護士「言論統制行為そのもの」

- 麻生氏の発言要旨 – 時事ドットコム

- 沖縄など: 石破茂(いしばしげる)ブログ

- 出すのはムダなの!?「コピペでパブリックコメント」の問題点

- 他100サイト以上…掲載できず申し訳ありません